历史上,中日曾经发生过五次大规模战争,结果三胜两败。古代的中国与日本之间,爆发过三次:白江口之战、元日战争、和万历朝鲜战争。近代的中国与日本之间,爆发过二次:甲午海战和抗日战争。

白江口之战

白江口之战,亦称白村江之战,指的是663年8月27日至8月28日,唐朝与倭国于白江口(今韩国锦江入海口)发生的一次水战。663年,倭军(4万余人,战船1000余艘),唐军(1.3万人,战舰170余艘),在百济白江口展开了激烈海战。唐朝水军充分发挥自身优势,将兵力、船舰皆数倍于己的倭国水军打得大败,堪称一次以少胜多的经典水战。此战是中日两国作为国家实体进行的第一次交战,也是东北亚地区已知较早的一次具有国际性的战役,基本上奠定了此后一千余年间东北亚地区的政治、经济与文化格局。

元日战争

公元1274年,元军出动战船九百艘,载士卒一万五千人远征日本,但元军队仅仅在战争开始有所斩获,之后却是屡战屡败。忽必烈听到征服日本失败后十分震怒,于是再次结集了一支十万大军远征日本。此时正值一场巨大的台风光临日本海岸,在此次台风的袭击之下,元军的战船“震撼击撞,舟坏且尽”,元朝第二次东征日本又以惨败而告终,而这场拯救了日本人命运的台风,则世代被他们人尊奉为“神风”。随着元朝远征日本的失败,使日本能够游离于东亚大陆体系之外,并始终保持着入侵中国的力量和信心,并在不久之后,日本就展开了对中国和朝鲜半岛的入侵。

明朝万历朝鲜战争

万历朝鲜战争是明朝帮助属国朝鲜抗击日本侵略的战争。1588年,日本太阁丰臣秀吉基本统一日本后,以朝鲜拒绝攻明为由侵入朝鲜,以实现他"图朝鲜,窥视中华,此乃臣之素志"。万历朝鲜战争分两个阶段,第一阶段:日军在战争初期处于优势,一个月内攻陷朝鲜王京汉城,驱逐朝鲜国王李昖,占领朝鲜大部分国土。明朝集结4万人由李如松统领,抗日援朝,取得平壤大捷。在碧蹄馆之战后,明日双方开始议和。

第二阶段:1597年正月,日军14万大军再侵朝鲜。朝鲜二次求援,这次明朝调7万兵力赴朝救援。日军在秀吉死后难以为继,遂从朝鲜半岛撤退。明、朝联军在陈璘、邓子龙、李舜臣的指挥下,取得了露梁海战的胜利,万历朝鲜战争以明、朝联军的胜利而告终。但在此海战中,李舜臣和邓子龙壮烈牺牲。

整个战争从万历二十年(1592年)开始至万历二十六年(1598年)结束,历时七年。这场战争,明朝“几举海内之全力”,前后用兵数十万,费银近八百万两,历经战与和的反复,最终异常艰苦的赢得了这场战争的胜利。明朝国力受到损耗,辽镇兵额削减,给处在中国东北的建州女真人努尔哈赤扩展势力提供了机会。万历朝鲜战争起到了重新整合东亚各国政治军事力量的作用,奠定之后东亚三国之间三百年的和平局面。

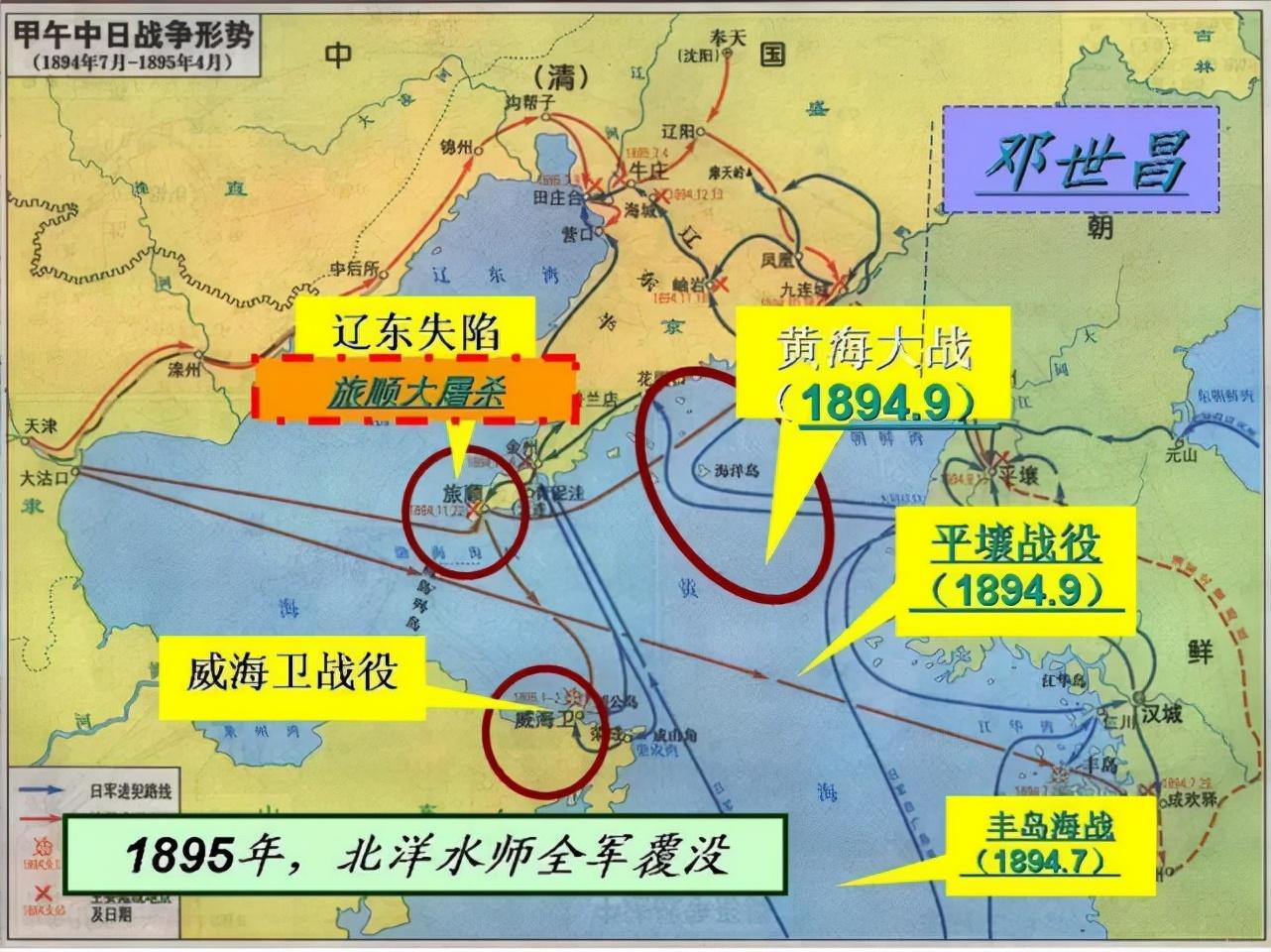

中日甲午战争

明治维新的日本开始走上资本主义道路,对外积极侵略扩张,确定了以中国为中心的“大陆政策”;此时的清朝是一个通过洋务运动回光返照的帝国,政治腐败。世界主要资本主义国家逐步向帝国主义过渡,日本的侵略行径在一定程度上得到西方列强的支持。1894年,朝鲜爆发东学党起义,日本乘机也派兵到朝鲜,蓄意挑起战争。朝鲜向清朝乞援。

1894年7月25日甲午战争爆发,由于日本蓄谋已久,而清朝仓皇迎战,这场战争以中国战败、北洋水师全军覆没告终。中国清朝政府迫于日本军国主义的军事压力,1895年4月17日签订了《马关条约》。甲午战争的结果给中华民族带来空前严重的民族危机,大大加深了中国社会半殖民地化的程度;另一方面则使日本国力更为强大,为其跻身列强奠定了重要基础。

抗日战争

抗日战争是中国抵抗日本侵略的一场民族性的全面战争。抗战时间从1931年9月18日九一八事变开始算起,至1945年9月2日结束,共抗战14年。最终侵华日军向中国缴械投降,标志着中国抗日战争暨世界反法西斯战争取得最后胜利。9月3日被定为中国人民抗日战争胜利纪念日。中国人民抗日战争,是中华民族历史上最伟大的卫国战争,是中国人民反抗日本帝国主义侵略的正义战争,是世界反法西斯战争的重要组成部分,也是中国近代以来抗击外敌入侵第一次取得完全胜利的民族解放战争。

结语:通过中日两国的五次战争不难得知,在这五次大规模战争之中,中国是三胜二败,而失败的二次,一次是由蒙古人建立的元朝,另一次则是满清朝廷。中日两国因为有历史的包袱在身,这两个近邻的关系并不轻松;因为彼此相连无法分离,友好相处又势在必行"。在历史问题上,我们一定要有坚定的立场,同时要对日本保持警惕。

还没有内容