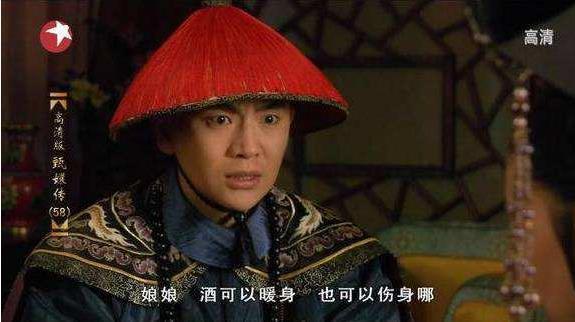

在中国古代,皇帝是全天下最高的统治者,就其所用的物品也都称为“御用品”。他们生病时也有专门“医生”伺候着,在宫廷戏的电视剧中我们会看到,哪位娘娘身体不好了,皇帝就会说快“宣太医”或“宣御医”。他们都是给皇帝和娘娘看病的大夫,为什么叫法却不同呢?在等级森严皇宫里,他们都是几品官衔呢?

“御医”和“太医”都是医生职务称谓,专门服务皇帝及其皇帝宫廷中的家眷,直接听命于皇帝、指定的大臣、娘娘等。 “太医”一词最早可追溯到秦代,当时设有“太医令”一职。西汉时已有太医的官职设置。唐宋时期在太常寺设有太医署或太医局,金朝开始称太医院。元代的太医院已经成为独立机构,负责医疗,并制作御药。

到了明代太医院则已经有了分科。在《大明会典》记载,太医院为正五品衙门,设院使、院判、御医、吏目等官职,吏目以下还有冠带医士、医士、医生等不同职位。

与太医最根本的区别是,御医才是在真正意义上为皇族诊治疾病的大夫,等级自然也要比太医高。在清代御医院又叫“太医院”,所以御医确实被人们尊称为太医,但是被尊为“太医”的绝大多数都不是御医。太医院职官品秩原定为:院使正五品,左、右院判正六品,御医正七品,吏目八、九品各十三人。

自官办医学教育开展以来,多数御医的选拔是由官办教育中的医学生经过多年的系统培养,层层考核,筛选出其中优秀者为宫廷服务。据清代官方典籍《大清会典则例》和清末御医任锡庚所写的《太医院志》,御医是太医院中的固定官职,人数约在十人左右。

御医的官秩起先为正八品,但准许用六品冠带,后提为正七品,仍准用六品冠带,并可用貂皮、挂数珠。御医才是真正为皇族诊治疾病的大夫,一般而言,这部分医疗人员属于皇家的私人医生,不给外人服务,除非皇帝派遣他们去给某个指定的对象诊病。

还没有内容