今天是2025年8月7日,下午1点51分就是立秋了。我翻看手机里的老照片,找到了去年立秋那天拍的一张照片。照片里,86岁的外婆正在厨房忙活,桌上摆着刚出锅的红烧肉,肉块每块都有麻将大小,油光发亮。外婆说:“立秋这天必须吃肉,不然冬天会挨冻。”

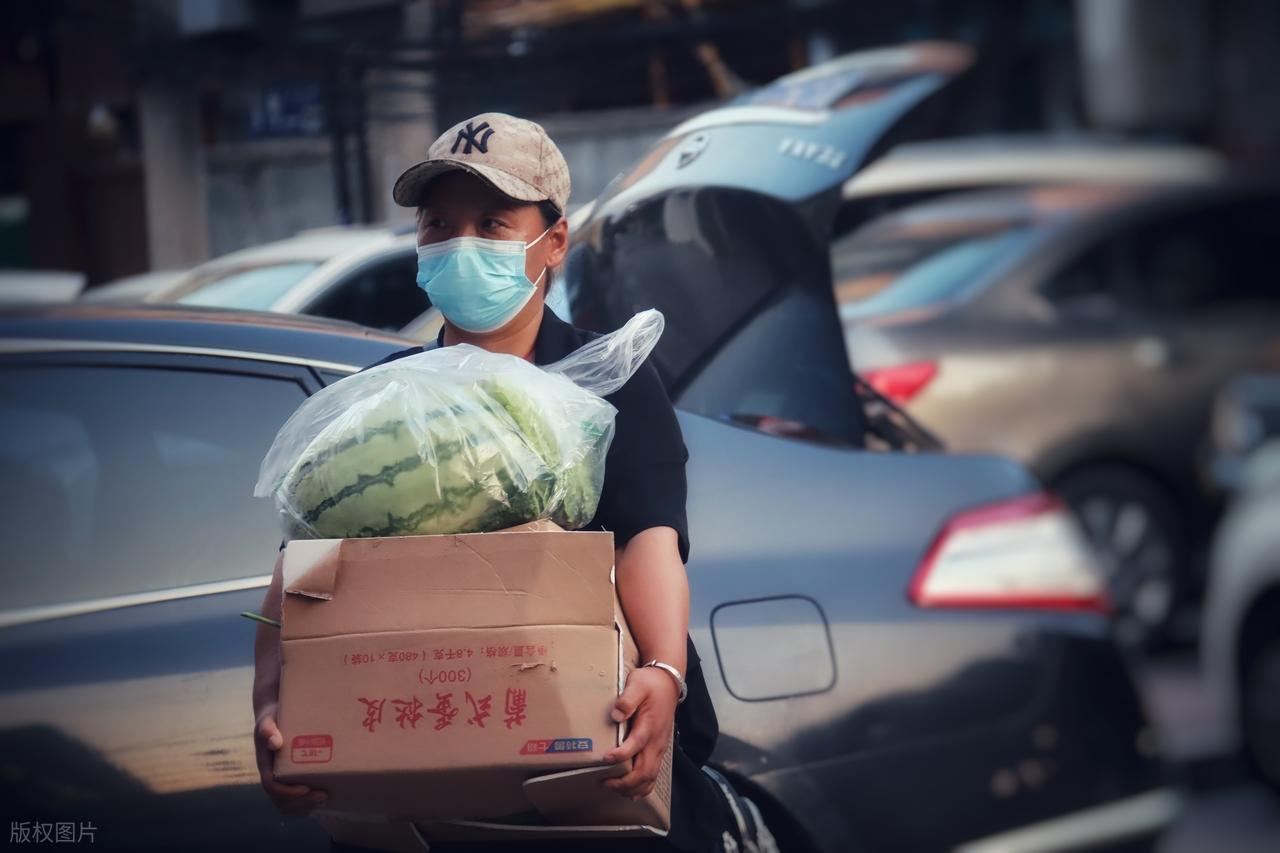

立秋最有名的习俗是“咬秋”。去年立秋这天,北京西单的一家水果店门口排起了长队。店主王大姐告诉我,立秋前三天,西瓜销量能翻三倍,最多的一天卖了800多个西瓜。 顾客李阿姨买了个8斤重的麒麟瓜,她说:“咬秋要咬大西瓜,小的不算数。”

北方人立秋爱吃饺子。 天津的张师傅开饺子馆20年了,他家立秋那天要包5000个饺子。最受欢迎的是羊肉大葱馅,一斤羊肉配三两大葱,再加点花椒水去膻。张师傅说,立秋的饺子要包成元宝形状,讨个好彩头。

南方人偏爱汤水。 广州越秀区的陈奶奶每年立秋都煲莲藕排骨汤。她用的是湖北洪湖的九孔藕,每斤28元,比普通藕贵一倍。 陈奶奶说:“九孔藕粉糯,煲汤最好。加两片当归,三颗红枣,小火煲3个小时。”

江苏人立秋吃茄子有讲究。 南京夫子庙附近的老字号“江南春”,立秋当天能卖300多份鱼香茄子。厨师长说,茄子要选紫皮长茄,每根切成手指粗细,过油温度控制在160度,炸到茄子表面起小泡就行。

东北的“抢秋膘”更实在。 哈尔滨道里区的刘大爷一家,立秋这天要准备8个硬菜。酱肘子用的是前肘,每个2斤半重,老汤煮4个小时。小鸡炖蘑菇用的是溜达鸡,配上小兴安岭的榛蘑,一锅能炖出金黄色的鸡油。

陕西人立秋吃凉皮有门道。 西安回民街的马家凉皮,一天能卖1000多碗。老板说,立秋的凉皮要多放芝麻酱,每碗加两勺,比平时多一勺。 配菜也讲究,黄瓜丝要切成火柴棍粗细,豆芽要掐头去尾。

四川人立秋依然吃辣,但会调整。 成都锦里的“蜀香园”,立秋后的毛血旺会减少30%的辣椒,增加冬瓜片和豆腐。 老板娘说:“立秋了要清火,但四川人离不开辣,所以要找平衡。”

立秋的社区活动越来越多。

- 北京朝阳区的芳草地社区,去年立秋办了场美食分享会,来了200多位居民。王大妈带的芝麻酱凉面最受欢迎,她用的是六必居的芝麻酱,加了自己炸的花椒油。李阿姨做的桂花糖藕也不错,用的是杭州的干桂花,每斤藕放10克桂花。

- 农场采摘活动特别火。 北京通州的“开心农场”,立秋这天接待了500多名游客。农场主说,最受欢迎的是掰玉米活动,每人可以掰10根带走。6岁的小明第一次看到玉米长在杆子上,兴奋地喊:“妈妈,玉米不是超市里的吗?”

- 立秋讲座也很实用。北京中医药大学的赵教授,去年在东城区做了12场立秋养生讲座。他说,立秋后要早睡早起,晚上10点前睡觉,早上6点起床。 饮食上,每天吃一个梨,喝一碗银耳汤。运动要选择早晚,避开中午的“秋老虎”。

- 民俗表演看点十足。 河北正定古城,立秋这天有舞龙表演。12米长的龙身需要9个人配合,龙头重达30斤。 领舞的赵师傅练了30年,他说最难的是“游龙戏珠”,要让龙头追着绣球转8个圈,一圈都不能乱。

立秋的气候变化很明显。

- 中央气象台数据显示,北京立秋后的平均气温是25.8度,比大暑低2.3度。但“秋老虎”期间,最高温度还能达到35度。气象专家说,立秋后15天内,北京还会有3到5个高温日。

- 农民最关心立秋天气。河南焦作的麦农老张说:“立秋有雨样样收,立秋无雨人人愁。” 他种了200亩玉米,立秋后的雨水直接影响收成。去年立秋后下了三场雨,他的玉米亩产达到了1300斤。

- 立秋的露水也有说法。清晨5点,北京植物园的草坪上能看到晶莹的露珠。园艺师说,立秋后的露水比夏天多30%,这是因为夜间温差变大了。 以前的人会收集立秋的露水泡茶,说是能清肺润燥。

- 各地立秋时间略有不同。 今年广州的立秋时间是下午1点53分,比北京晚2分钟。新疆乌鲁木齐要到下午3点47分才立秋。这是因为经度不同,太阳到达黄经135度的时间有差异。

- 立秋后的蝉鸣也在变化。 昆虫学家说,立秋前主要是黑蚱蝉在叫,声音响亮。立秋后换成寒蝉,叫声变得低沉。在北京奥林匹克森林公园,能同时听到两种蝉鸣,形成了独特的“秋声交响曲”。

现在的年轻人过立秋有新花样。 北京的白领小王,去年立秋在朋友圈发起了“晒咬秋”活动,收到了300多张照片。有人咬西瓜,有人啃玉米,还有人咬黄瓜

还没有内容