不知从何时起,商业化便成为了一些景区乐此不疲的事情。

作为知名旅游景点,峨眉山也经常被游客所诟病。

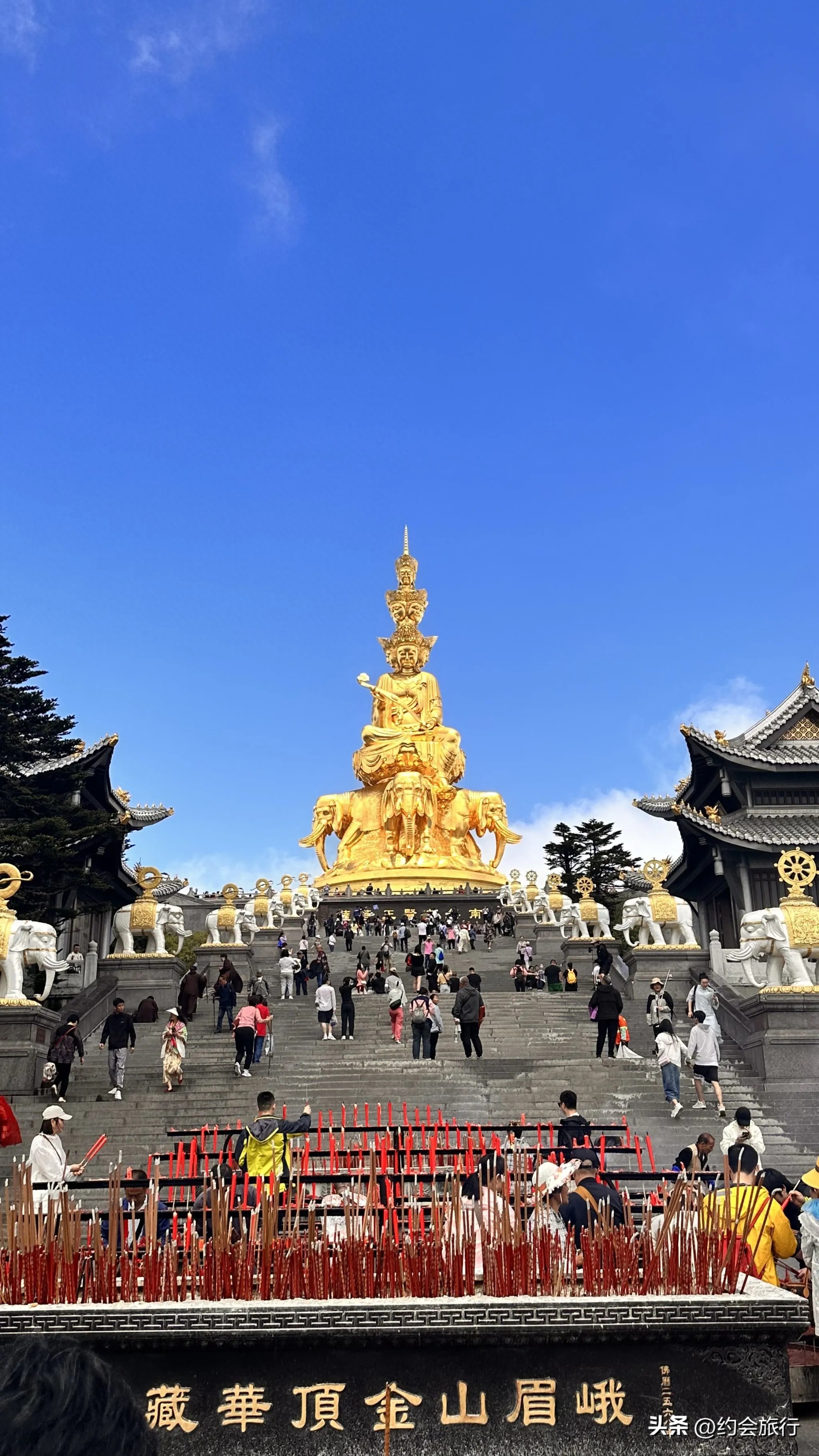

一、峨眉山的商业气息盖过旅途风光?

去峨眉山之前,我以为会看到“金顶祥光映云海,古刹钟声绕山峦”的壮观场景;去了之后才发现,满眼都是“门票160,索道120,烧香再掏300”的价目表。

这哪是游山玩水,分明是给景区的“提款机”上供。

上周刷到个视频,一河南大哥在峨眉山金顶对着镜头吐槽:“我带着老娘来拜佛,光进门就花了小一千!门票、大巴、索道跟流水线似的,到了寺庙想烧柱香,和尚说‘普通香300,吉祥香888’,我老娘心疼钱没烧,转脸就看见工作人员把别人烧了一半的香全扒拉了,说‘影响观瞻’。这哪是普贤道场,分明是抢钱道场!”

评论区炸了锅,有人算过一笔账:一个三口之家游峨眉山,门票160×3=480,景区大巴90×3=270,金顶索道120×3=360,万年寺香花券10×3=30,再加上吃饭、买水,随便逛逛就得小两千。

这价格,够去趟泰国清迈了,人家还管三顿饭呢。

有网友说:“你嫌门票贵,谁逼你交钱去爬的?”

听上去好像没毛病,但是我相信这必然代表不了绝大多数游客的心声。

二、更让人膈应的是景区的“赚钱经”。

有内部人士透底,峨眉山景区一年收入十几个亿,但分给寺庙的钱连零头都不到。

万年寺的老和尚叹了口气:“以前香客来,带几个馒头就能住三天,现在我们想修修佛像,还得打报告等审批,景区说‘先保证索道运营’。”

事实上,这事儿不是个例。

去年我去某5A景区,发现所谓“必看景点”藏在三道收费门后面,连厕所都挂着“扫码关注免费使用”的牌子。

有导游跟我吐槽:“现在景区都学精了,门票定价不高,但把精华部分全拆成‘二次消费’,游客一算总账,比以前贵了一倍还多。”

但峨眉山最让人不舒服的,是把“佛”当成了摇钱树。

去过的人都知道,山上的“功德箱”比石狮子还多,和尚不像出家人,倒像金牌销售,追着你问“要不要点灯祈福,888保全家平安”。

有个网友说得扎心:“我奶奶一辈子信佛,去年带她去峨眉山,她对着金顶佛像哭了,说‘菩萨怎么也变得这么爱钱了’。”

三、收费得有个度,不然就变了味

其实游客不是反对收费,毕竟景区运营需要成本,这点大家都懂。

但凡事得有个度,不能把“文化”“信仰”当成无底线敛财的工具。

你看人家黄山,门票也不便宜,但人家明码标价,没有藏着掖着的消费陷阱,挑山工的工资还涨了好几次;

再看普陀山,虽然也商业化,但寺庙的香火钱多用于慈善,门口还贴着“免费香三支,心诚则灵”的告示。

四、结尾,我想再唠几句

说到底,景区就像餐馆,菜好吃、价格公道,客人自然愿意常来;要是总想着“一刀宰死”,就算名气再大,迟早也会门可罗雀。

峨眉山的金顶云海再美,也遮不住游客心里的疙瘩——毕竟谁也不想花钱买不痛快,更不想在菩萨面前,还得先算清楚兜里的钱够不够“上供”。

总之,现在的游客很聪明,你花心思盯着人家的钱包,不去做高性价比的事情,那游客大概率不会再来第二次。

还没有内容