你没有看错,最缺的医生正在集体出逃。

截至2025年,我国需要40万麻醉医生,而目前只有10万人在岗,缺口高达30万人。

但就是这么大的缺口,很多麻醉医生还在集体出逃。

据数据显示,2022年较2020年相比减少了1.38万名麻醉医生。

他们为什么要跑呢?

在很多人印象里,麻醉医生不就是在手术中打一针的闲人吗?不仅待遇好还貌似没有什么压力,完全是一个养老的美差。

然而,其中的痛苦与无奈,也许只有他们自己知道。

其实,麻醉医生的工作内容非常广泛且复杂,远没有“打一针”那么简单。

2024年1月12日凌晨,麻醉手术科主任医师朱翔,因突发疾病不幸去世,年仅46岁。

这一新闻,让一向被忽视的麻醉医生成为关注的焦点。但很多人也不理解,为什么麻醉医生的工作压力会这么大。

武勇是一名麻醉科副主任医师,有记者就记录了他一天的工作过程。

当天,他带着2名麻醉医生要负责2个手术室7台手术的麻醉工作。

他在13号手术室先指导麻醉医生扎留置针,接着连接所有的监测仪器。随着麻醉药的推入,病人开始沉睡。

病人诱导麻醉结束后,他留下这名麻醉医生全程监测并做记录。

随后,他来到12号手术室,开始指导另一名麻醉医生实施可视喉镜下插管,操作成功后,他又回到了13号手术室直到手术结束。

把病人送去病房后,他准备吃午饭,可是没吃几口,12号手术室麻醉医生又呼叫他。

因为病人70岁了,血压有些高。武勇调整了麻醉药量,病人血压、心跳都恢复正常,情况好转后,他才去了13号手术室准备新的手术。

就这样一直到17点30分,7台手术全部结束。

武勇他们医院平均每天开70多台手术,最多的时候是110台,而麻醉医生却只有32名,工作强度之大可想而知。

并且晚上遇到急救,还要随时赶过来。除此之外,还有心肺复苏抢救、无痛分娩、无痛内镜检查等工作都少不了他们。

所以,一直流传着“外科医生救命,麻醉医生保命”这句话。

但就是这样一个重要的岗位,在中国医院却是最缺的。

因为,培养一名合格的麻醉医生需要本科5年加上几年的规培,总周期至少需要10年。

再加上麻醉医生需要掌握20项以上核心技能,涵盖术前、术中、术后全部流程,远超普通外科医生需要掌握的技能,这使很多医学生不愿意选择这个专业。

根据官方数据,中国每1万人才拥有麻醉医生0.5人,而美国却达到了2.5人。

截至2025年,中国拥有约10万麻醉医生,距离需要的40万人,还有一个30万人的大缺口。

尽管如此稀缺,很多麻醉医生还是选择了出逃,那么究竟是什么原因导致了他们的逃离?

《柳叶刀》数据显示,从2020到2022年,中国的麻醉医生数量减少了1.38万人,相当于每天有13人离开了这个岗位。

麻醉医生作为手术过程中生命的守护者,其集体出逃的现象在中国医疗系统中是不容忽视的问题,而这种现象的形成也是由多重因素叠加造成的。

有数据显示,2021 年中国 60.3% 的麻醉师每周工作时间超过 50 小时,其中更有 6.4% 的麻醉医生每周工作超过 70 小时。

网友林哥是麻醉学博士,在三甲医院工作。但妻子总说,家对于他来说就是旅馆,还是隔2天才回来的那种。

一台手术结束,主刀医生都走了,他还要待着继续做下一台,有时候连续做四五台手术,连饭都吃不上,经常累到一瓶水都拧不开。

而超长的工作时间还不是最难忍受的,持续的精神高压才是最痛苦的。

麻醉医生在手术过程中需要全程盯着各种仪器,病人有一项指标不正常,麻醉医生都会叫停手术,直到指标正常。

并且,其中有26.9%的从业者每2~3天就会从事一次急救,在那种情况下,必须几十秒就要做出决定。

这种精神高度紧张的工作模式,导致很多麻醉医生在心理上和身体上都有不同程度的问题。

而且令人痛心的是,麻醉科医生在所有科室中猝死比例最高,竟然高达26%。

虽然,林哥很喜欢麻醉医生这份工作,但身体上的苦与精神上的累,迫使他最终还是选择了离职。

很多人看到林哥的经历觉得很惋惜,因为医生的工作稳定,而且工资也一定很高,放弃太可惜了。

但实际情况是,麻醉医生的工资却远不如外科医生的。

有一份来自某知名三甲医院麻醉科的问卷调查显示,该院麻醉医生规培阶段月收入平均数为 3916.857 元/月,而每月平均工作时间为 290小时,时薪约为 13.8 元/小时。

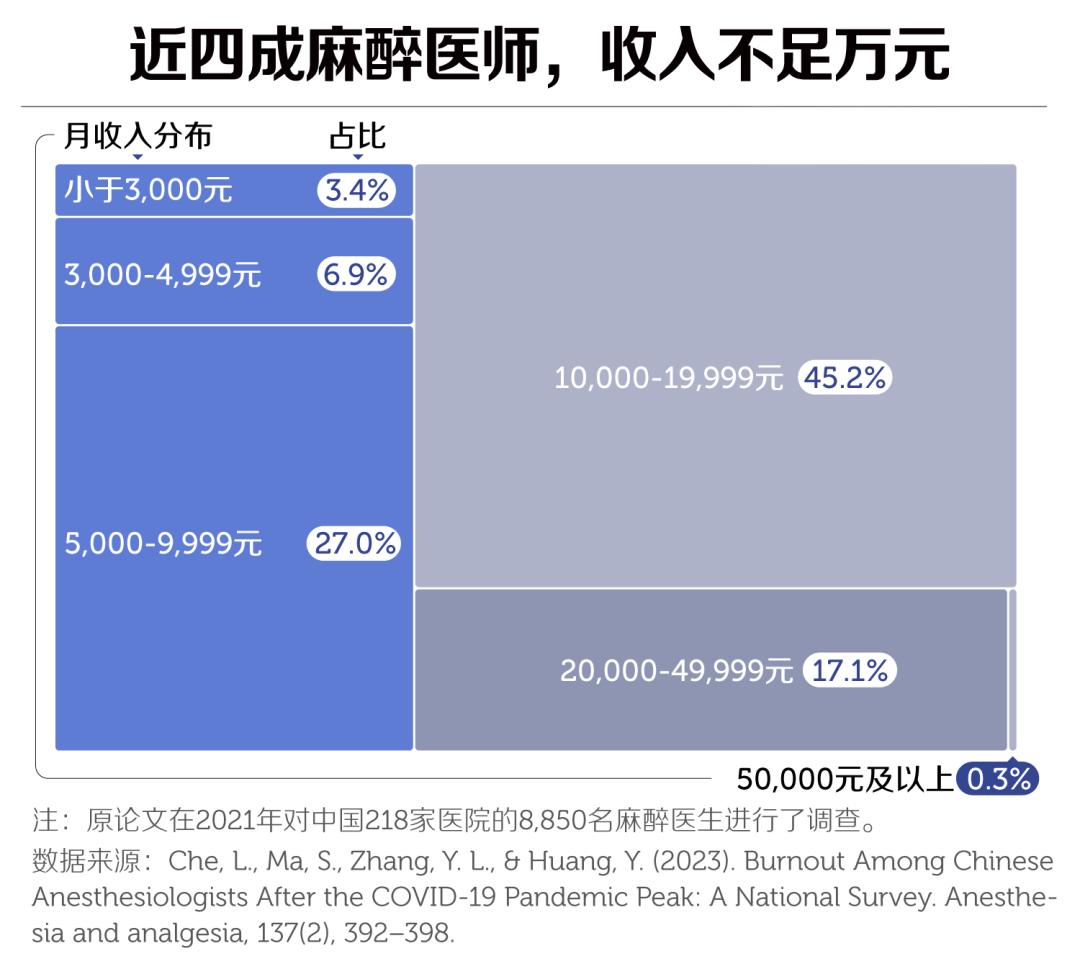

据《麻醉与镇痛》杂志在2021年对中国218家医院8850名麻醉医生调查显示,收入不足1万元的麻醉医生近四成。

同工不能同酬,在麻醉医生离职的原因中占到了第一,占81.3%。

干得很多,却挣得不多,顶着各种压力仍旧换不来病人的认可,这才是真正的诛心。

由于麻醉医生与患者交流机会很少,患者醒来后只记得感谢外科医生,而完全忽略麻醉医生的付出,甚至还被称作“麻醉师”“师傅”,认为他们的价值就是“打一针”,是手术过程中最轻松的医生。

而患者如果在手术中疼痛,则被归咎于麻醉医生技术不行,甚至发生医患纠纷。

所有这些问题积累到一定程度,就会造成麻醉医生的离职。

其实,对于麻醉医生高离职率的问题,相关部门和有关医院也是在不断努力改进的,制定了很多的措施,以求改变这种状况。

不管是《手术室环境保护条例(草案)》还是《上海市麻醉科医师劳动保护条例(草案)》,都提到了限制加班、强制休息等多项举措。

比如,每日延长工作时间不得超过3小时,不得连续两日安排同一医师延长工作时间,且每人每月合计延长工作时间不得超过三十六小时。

同时,日间连续高强度工作不超过4小时,超时需强制休息20分钟。

而且,对于延长工作时间、无法安排补休的情况,医院需支付相应的工资报酬。

除了降低麻醉医生的工作强度以外,很多医院也开始优化绩效考核、调整薪酬结构和福利,从而体现出职业价值。

比如,天津港口医院招聘麻醉医生,薪酬达到第一年收入7万-8万,第二年收入10万-12万。并且推出“六险三金”、餐费补助、职工体检、职工宿舍前两年免住宿费等福利条件。

还有部分医院增设高风险手术补贴和夜班津贴,比如四级手术补贴300元/台、三级100元/台等。

其实,在对医院改革的同时,还是需要从源头上改进,比如各大医学院校扩大麻醉专业的招生规模。

比如江苏省在《加快推动医学教育创新发展的实施方案》中明确要求,新增招生计划需重点向麻醉学等人才紧缺学科倾斜,以缓解基层医疗人才短缺问题。

只有麻醉专业的人多了,才能从根本上增加麻醉医生的数量,也才能引起社会上的重视。

除了增加麻醉专业医学生的人数,充分利用先进的科学技术,从一定程度上也可以缓解麻醉医生的离职困境。

随着AI等新技术的出现,将逐步减轻麻醉医生的工作负担,缓解精神压力,从而降低职业耗损。

比如,北京易飞华通的麻醉机器人可执行持续给药、调整剂量等任务,实时监测患者麻醉深度、疼痛指数等参数,减少麻醉医生在手术中的监测压力。

北京协和医院实测显示,麻醉机器人显著降低了麻醉医生的工作强度,同时也缓解了他们紧绷的精神状态。

虽然,麻醉医生的艰辛并不为大家所熟知,收入也不高、工作时间也长,还顶着各种压力,但他们还是依然守护着每一位患者的生命安全,在自己的岗位上默默奉献。

希望我们能给予他们多一分理解、多一份认同和尊重,这样也就不会有那么多的麻醉医生离开他们所热爱的岗位。

同时,也期待医院和有关部门能出台相关的政策,能切实有效地改善麻醉医生的工作现状,不要等人才大量流失了又觉得异常可惜,到时候再补救就晚了。

还没有内容